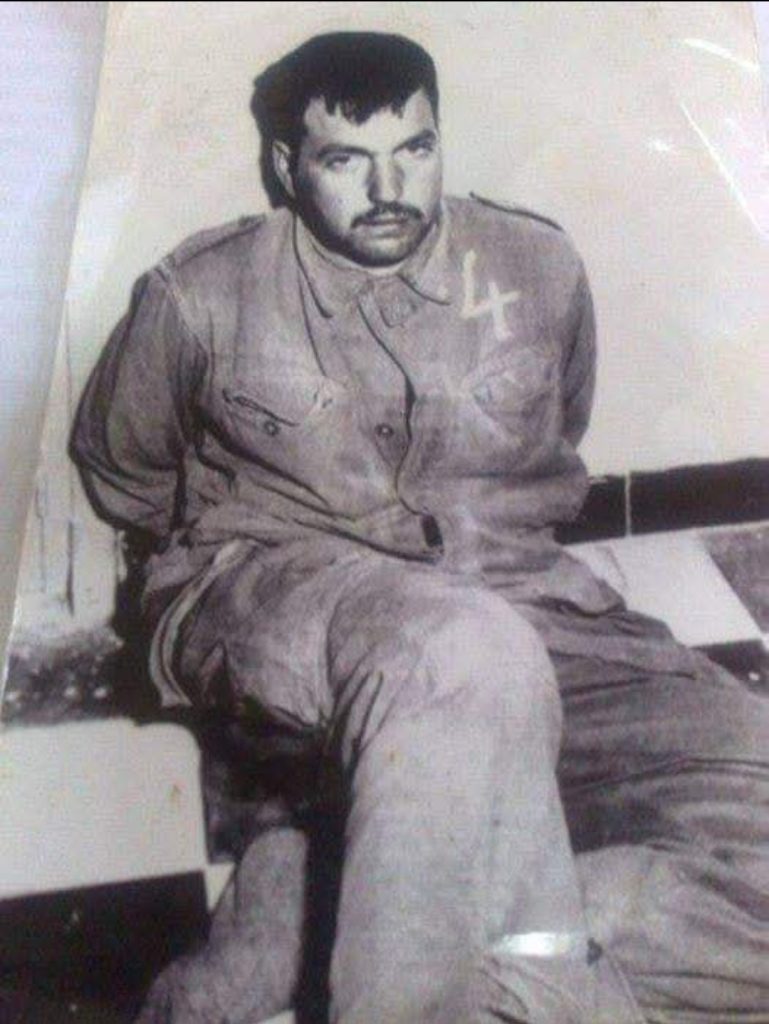

شهيد الكلمة والرصاص عيساني محند السعيد

في ذاكرة الجزائر، حيث تتردد أصداء البطولات بين الجبال والوديان، هناك رجالٌ لم يكن لهم أن يكونوا مجرد أسماءٍ في كتب التاريخ، بل صاروا أعمدةً تشدّ صروح الوطن، وشموعًا تضيء دروب الحرية. ومن بين هؤلاء عيساني محند السعيد، الذي لم يكتب نضاله على صفحات الورق فحسب، بل سطّره بدمه على أرضٍ تعرف أسماء أبنائها، وتحفظ لمن مرّ بها حق الخلود.

من محراب العلم إلى ساحة الجهاد

وُلد عيساني محند السعيد ليكون فارسًا، فلم يكن مجرد طالبٍ ينهل من علوم الحقوق في أروقة الجامعة، بل كان عقلًا ثائرًا وقلبًا عامرًا بحب الجزائر، لم يكن يرى في القوانين درعًا للحق، بل أدرك أن الحق في بلاده لن يعود إلا إذا كُتب بمداد الدم، لا بحبر المحاكم المسلوبة الإرادة.

ترك مقاعد الدرس، وكأنما انتقل من دراسة القانون إلى كتابته بحروف التضحية، فالتحق بصفوف الثورة التحريرية، حيث عُيّن سكرتيرًا لدى العقيد عميروش، ذاك الأسد الذي لم يُروض، والرجل الذي كان يختصر في ذاته ملحمة نضالٍ لا تنتهي.

في جبل ثامر: حينما تنحني الجبال إجلالًا للشهداء

في ذلك اليوم الذي كتب فيه التاريخ فصلًا دامعًا، في 28 مارس 1959، كان جبل ثامر على موعدٍ مع المجد، حيث طوّق المستعمر الفرنسي العقيد عميروش ورفيقه سي الحواس، في معركة لم تكن بين رجالٍ وجيش، بل بين الإيمان المطلق بالحرية، وقوة استعمارية ظنت أن الحديد والنار يستطيعان إخضاع العظماء.

سقط عميروش وسي الحواس مضرجين بدمائهما الطاهرة، لكن أرواحهم لم تهزم، بل صعدت إلى سماء الجزائر تبارك من بقي على العهد، وتُلقن الدروس لمن يظنون أن الوطن يُشترى أو يُباع. هناك، بين زخات الرصاص وانفجار القنابل، وقع عيساني محند السعيد أسيرًا، لكنه لم يقع مهزومًا، كان يعلم أن الأسر في درب الأحرار ليس إلا خطوة نحو الخلود.

إلى المقصلة.. بلا محاكمة، بلا تهمة، بلا رحمة

لم يُؤخذ إلى محكمةٍ تنطق بالعدل، بل سِيق إلى حتفه كما تُساق الأسود الجريحة، شامخًا لا ينحني، ثابتًا لا يرتجف، وهو يدرك أن الموت في سبيل الأرض حياة لا تفنى. اقتيد إلى الجزائر العاصمة، حيث كان السفاح بيار لاغيار ينتظر فريسته، ليسمع أنينًا لكنه لم يسمع إلا صمتًا شامخًا يزلزل عرشه.

لم يكن بحاجةٍ إلى تهمة، فالأبطال في نظر المحتل جرمهم الوحيد أنهم يحبون وطنهم أكثر مما يريده الغاصبون، ولم يكن بحاجةٍ إلى محاكمة، فقد صدر الحكم منذ ولادته: حكم الإعدام لكل من يرفض الركوع.

وفي يومٍ لم تُسجَّل ساعته، لكن خُطّت لحظاته في الأبدية، أُطلق الرصاص على جسد عيساني محند السعيد، فارتقى شهيدًا، تاركًا وراءه وصية مكتوبة بحروف الدم: “إذا سقطتُ، فاحملوا بندقيتي، وواصلوا المسير”.

الخلود في ذاكرة الجزائر

لم يمت عيساني محند السعيد، لأنه لم يعش لذاته، بل عاش لوطنه، ولأن الذين يموتون من أجل الحق يولدون من جديد في كل صباحٍ يشرق على أرضهم. لا تزال جبال بجاية تردد اسمه، لا تزال الرياح تحمل صوته، ولا تزال الجزائر تذكر أن هناك رجالًا لم يكونوا مجرد عابري سبيل، بل كانوا جزءًا من روحها التي لا تموت.

لقد أُعدم بلا محاكمة، لكن العدالة نُطقت حين كُتب اسمه على جدار الوطن بحروفٍ لا تمحى. فكم من جلادٍ ظن أنه بقتل جسدٍ قد يقتل الفكرة، وكم من طاغيةٍ أيقن بعد فوات الأوان أن الرصاص قد يثقب الصدور، لكنه لا يستطيع أن يخترق ذاكرة الأوطان.

اليوم، كلما مرّ جزائريٌ أمام صور الشهداء، كلما قرأ عن سيرة الأبطال، كلما نظر إلى جبال الجزائر الشامخة، سمع صوت عيساني محند السعيد يهمس في أذنه:

“كنتُ طالبًا للحق، وحين أغلقت أبوابه، صنعته بيدي، ودفعت ثمنه بدمائي، فلا تسمحوا له أن يُسلب من جديد”.، أسير الجسد، طليق الروح

في ذاكرة الجزائر، حيث تتردد أصداء البطولات بين الجبال والوديان، هناك رجالٌ لم يكن لهم أن يكونوا مجرد أسماءٍ في كتب التاريخ، بل صاروا أعمدةً تشدّ صروح الوطن، وشموعًا تضيء دروب الحرية. ومن بين هؤلاء عيساني محند السعيد، الذي لم يكتب نضاله على صفحات الورق فحسب، بل سطّره بدمه على أرضٍ تعرف أسماء أبنائها، وتحفظ لمن مرّ بها حق الخلود.

من محراب العلم إلى ساحة الجهاد

وُلد عيساني محند السعيد ليكون فارسًا، فلم يكن مجرد طالبٍ ينهل من علوم الحقوق في أروقة الجامعة، بل كان عقلًا ثائرًا وقلبًا عامرًا بحب الجزائر، لم يكن يرى في القوانين درعًا للحق، بل أدرك أن الحق في بلاده لن يعود إلا إذا كُتب بمداد الدم، لا بحبر المحاكم المسلوبة الإرادة.

ترك مقاعد الدرس، وكأنما انتقل من دراسة القانون إلى كتابته بحروف التضحية، فالتحق بصفوف الثورة التحريرية، حيث عُيّن سكرتيرًا لدى العقيد عميروش، ذاك الأسد الذي لم يُروض، والرجل الذي كان يختصر في ذاته ملحمة نضالٍ لا تنتهي.

في جبل ثامر: حينما تنحني الجبال إجلالًا للشهداء

في ذلك اليوم الذي كتب فيه التاريخ فصلًا دامعًا، في 28 مارس 1959، كان جبل ثامر على موعدٍ مع المجد، حيث طوّق المستعمر الفرنسي العقيد عميروش ورفيقه سي الحواس، في معركة لم تكن بين رجالٍ وجيش، بل بين الإيمان المطلق بالحرية، وقوة استعمارية ظنت أن الحديد والنار يستطيعان إخضاع العظماء.

سقط عميروش وسي الحواس مضرجين بدمائهما الطاهرة، لكن أرواحهم لم تهزم، بل صعدت إلى سماء الجزائر تبارك من بقي على العهد، وتُلقن الدروس لمن يظنون أن الوطن يُشترى أو يُباع. هناك، بين زخات الرصاص وانفجار القنابل، وقع عيساني محند السعيد أسيرًا، لكنه لم يقع مهزومًا، كان يعلم أن الأسر في درب الأحرار ليس إلا خطوة نحو الخلود.

إلى المقصلة.. بلا محاكمة، بلا تهمة، بلا رحمة

لم يُؤخذ إلى محكمةٍ تنطق بالعدل، بل سِيق إلى حتفه كما تُساق الأسود الجريحة، شامخًا لا ينحني، ثابتًا لا يرتجف، وهو يدرك أن الموت في سبيل الأرض حياة لا تفنى. اقتيد إلى الجزائر العاصمة، حيث كان السفاح بيار لاغيار ينتظر فريسته، ليسمع أنينًا لكنه لم يسمع إلا صمتًا شامخًا يزلزل عرشه.

لم يكن بحاجةٍ إلى تهمة، فالأبطال في نظر المحتل جرمهم الوحيد أنهم يحبون وطنهم أكثر مما يريده الغاصبون، ولم يكن بحاجةٍ إلى محاكمة، فقد صدر الحكم منذ ولادته: حكم الإعدام لكل من يرفض الركوع.

وفي يومٍ لم تُسجَّل ساعته، لكن خُطّت لحظاته في الأبدية، أُطلق الرصاص على جسد عيساني محند السعيد، فارتقى شهيدًا، تاركًا وراءه وصية مكتوبة بحروف الدم: “إذا سقطتُ، فاحملوا بندقيتي، وواصلوا المسير”.

الخلود في ذاكرة الجزائر

لم يمت عيساني محند السعيد، لأنه لم يعش لذاته، بل عاش لوطنه، ولأن الذين يموتون من أجل الحق يولدون من جديد في كل صباحٍ يشرق على أرضهم. لا تزال جبال بجاية تردد اسمه، لا تزال الرياح تحمل صوته، ولا تزال الجزائر تذكر أن هناك رجالًا لم يكونوا مجرد عابري سبيل، بل كانوا جزءًا من روحها التي لا تموت.

لقد أُعدم بلا محاكمة، لكن العدالة نُطقت حين كُتب اسمه على جدار الوطن بحروفٍ لا تمحى. فكم من جلادٍ ظن أنه بقتل جسدٍ قد يقتل الفكرة، وكم من طاغيةٍ أيقن بعد فوات الأوان أن الرصاص قد يثقب الصدور، لكنه لا يستطيع أن يخترق ذاكرة الأوطان.

اليوم، كلما مرّ جزائريٌ أمام صور الشهداء، كلما قرأ عن سيرة الأبطال، كلما نظر إلى جبال الجزائر الشامخة، سمع صوت عيساني محند السعيد يهمس في أذنه:

“كنتُ طالبًا للحق، وحين أغلقت أبوابه، صنعته بيدي، ودفعت ثمنه بدمائي، فلا تسمحوا له أن يُسلب من جديد”.